Pois durante as 4 horas em que nos juntámos à mesa, todos nós nos sentimos imperadores e de tudo fizemos para levar a bom porto os interesses do império que representámos. Assim a representar a Inglaterra estive eu, a França a Raquel, a Espanha o Shaim, o António a Áustria, o Rodrigo a Rússia e o Ricardo a Prussia.

Passado o sempre doloroso e aborrecido período de aprendizagem das regras, que até correu bem, muito embora as instruções suscitem muitas dúvidas que se foram, felizmente, resolvendo aos poucos, iniciámos então as negociações para as alianças, através dum leilão. A fase das alianças é a fase em que se define os jogadores que ficam dum lado e os que ficam do outro da barricada e também a ordem de jogo. É uma parte muito importante que, durante uma partida, tem lugar 3 vezes. O jogo divide-se em 3 guerras de 5 rondas cada uma. Em cada ronda um jogador pode realizar duas acções. Somam-se os pontos ao fim de cada guerra. Ao fim da 3ª guerra quem tiver mais pontos ganha.

Sempre que o leilão das alianças termina, todo o sentido político do jogo se altera. A realidade geopolítica altera-se completamente dum momento para o outro. Antigos parceiros podem-se transformar em inimigos mortais, destruindo-se assim uma parceria diplomática de interesse comum. Eu e o António, por exemplo, passámos dois terços do jogo em amena amizade, dividindo entre nós a influência nas Caraíbas e na Índia quando, subitamente, o Ricardo, esse mestre obscuro da caos e da morte, transformou-nos por 15 ouros (uma autêntica fortuna) em inimigos sem escrúpulos. Como consequência a Índia transformou-se num cemitério onde os cadáveres enchiam as ruas. A carnificina foi tanta, que até as paredes do Taj Mahal foram pintadas de sangue.

Quero com isto provar que o Struggle of Empires é um jogo imprevisível, nunca se sabe muito bem como vai na guerra seguinte. O melhor é nunca fiar. Normalmente, alianças muito longas não interessam à maioria dos jogadores e mantê-las envolve, quase sempre, um grande esforço económico. E dinheiro meus amigos, é material que não abunda, a não ser que se tenha companhias comerciais que vão minimizando o problema. Manter um exército em condições é demasiado dispendioso e fazer uma guerra não é nada barato. Além de que, o endividamento e as baixas de guerra geram pontos de descontentamento que provocam alguma agitação civil o que, em última instância, pode provocar a derrota. Seja como for, o jogador que tiver ao fim da partida mais pontos de descontentamento perde 7 pontos de vitória e o segundo 5. É muito ponto. E quem somar 20 pontos de descontentamento perde o jogo.

Ao invés, existem muitos pontos de vitoria em disputa e uma hegemonia duradoura duma certa aliança pode tornar impossível a obtenção de pontos numa determinada área aos jogadores que não façam parte dessa mesma aliança. Ou seja, é possível dois aliados ganhar o máximo de pontos sem combater, isto é sem sofrer baixas e sem com isso provocar a agitação social responsável por pontos de descontentamento. Foi o que estava a acontecer comigo e com o o António. Nas Caraíbas e nas Índias ninguém lá entrava. Eu e ele dividíamos os pontos da região e mantínhamos um paz que, apesar de tudo, era bastante armada. O valor da manutenção do exército que dispúnhamos nessas colónias era uma enormidade. É verdade que estávamos em paz, mas havia sempre o risco de ficarmos em alianças diferentes e o conflito estalar. Por isso, cientes das palavras do grande Maquiavel “fazer a paz com os olhos postos na guerra”, começámos a enviar tropas para as Índias e Caraíbas, gastando fortunas e concentrando as nossas forças em dois sítios quando deveríamos, antes, ter apostado alguma coisa na Europa, onde os pontos em disputa são maiores.

Quando estalou a guerra entre mim e ele, perdemos qualquer hipótese de lutar por uma boa classificação. Um dos grandes desafios do jogo é só ser permitido fazer duas acções por ronda, o que é muito pouco para os sonhos que se tem. Existem milhões de “tiles” que permitem acções extra, mas mesmo assim é muito pouco para resolver todos os problemas com que um jogador se vai debatendo. Para tapar um buraco destapa-se outro.

Quem melhor se safou foi quem investiu na Europa, nomeadamente a Raquel e o Shaim. A Raquel até fez lembrar os tempo de Napoleão e a sua demanda pela expansão da ordem liberal, sendo nesse sentido uma justa vencedora. Conquistou uma grande influência na Europa e melhor do que isso, soube defendê-la. Shaim também teve o mesmo princípio de se imiscuir nos assuntos Europeus arrebatando para si a Península Itálica, muito embora não abdicasse da posse de Timor, essa terra esquecida que o Sr do caos e da destruição, essa semente do mal (leia-se Ricardo) fez o favor de lembrar que também entrava nas contas do jogo.

Por outro lado o Rodrigo foi dividindo as suas forças pelo mapa, ganhando a América do Sul e apanhando o que havia para apanhar na América do Norte com movimentações rápidas e mortíferas. Também teve a sua presença em alguns territórios Europeus.

O Ricardo, nunca conseguiu estabelecer-se em nenhum lado, resultado de alianças mal preservadas e também, algum azar nos dados.

Eu também tinha a minha influência em África e consegui sem problemas controlar o mercado de escravatura para as Américas que ainda me valeu alguns pontos e alguns ouros. Mas a manutenção do meu exército era muito dispendiosa, e o meu poder militar não se reflectiu na obtenção de pontos, porque simplesmente os meus exércitos estavam parados nas colónias a defender uma paz que podia acabar dum momento para o outro. O António teve o mesmo problema. A nossa paz foi muito mal gerida. Perdemos o jogo quando devíamos ter lutado pela vitória. Ai se fosse agora...

Registo ainda para a pior jogada logística da história do jogos de tabuleiro, quando o António tentou desembarcar em Timor para defender os timorenses da Tirania do Imperador Espanhol (Shaim). A ideia era boa, mas um Tsunami na região engoliu os seus barcos e os seus exércitos matando e arrasando a ideia de tomar Timor pelo Imperador Austríaco. Nunca vi tanto azar junto.

Uma nota para as batalhas. O vencedor apura-se através da diferença dos dois lados lançados, somando-se a este valor o número de exércitos estacionados na zona. O jogador pode ou não ter ajuda dos seus parceiros de aliança, dependendo da boa vontade destes e dos interesses envolvidos. É permitido um jogador pagar por ajuda ou para um determinado jogador não ajudar outro. As vitórias em batalhas dão marcadores de influência e quantos mais marcadores de influência um jogador tiver mais pontos ganha.

O jogo, infelizmente não chegou a acabar. Este enredo épico durou umas quatro horas e os donos da loja tinham a família à espera. Não faltou muito e a Raquel foi dada como vencedora, mas seria interessante saber o jogador que mais pontos de descontentamento amealhou.

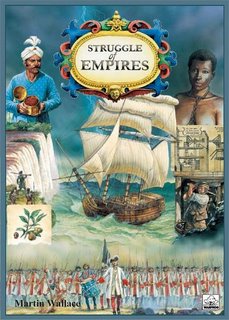

Arrumado o material, toda a gente ficou contente e prometeu-se logo ali uma desforra para quando Deus quiser. Por enquanto é hora de pensar no jogo e tentar perceber o melhor caminho a percorrer para quando voltarmos a jogar a esta obra prima de Martin Wallace. Mas para a próxima que venha lá o pessoal do IST para verem o que é bom para a tosse.

Pontos Positivos:

- Muita interacção entre os jogadores.

- Muitas decisões para serem tomadas e pouco espaço de manobra para erros.

- Muito envolvente, dá mesmo a ideia de estarmos no século XIX.

- Reviravoltas súbitas.

- Dos melhores, ou talvez o melhor, jogo de estratégia militar no mercado.

Pontos Negativos:

- Só tem algum interesse quando jogado a pelo menos 5 jogadores.

- Livro de regras a dar para o fraco. Necessária a consulta de material de apoio no Boardgamegeek

- Demasiado bélico que pode ser desinteressante a alguns gamers, que prefiram algo mais light.

- Muitos tiles em cima da mesa e do tabuleiro.